木部・破風板・雨樋など付帯塗装

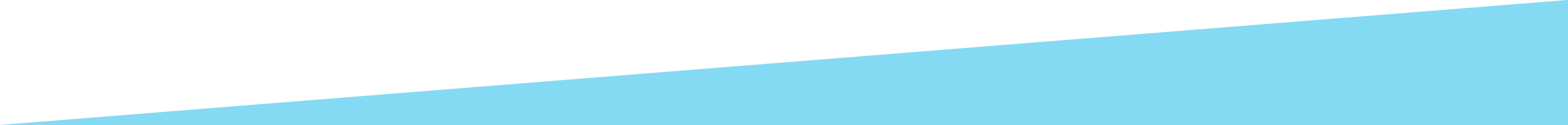

木部・破風板・露よけの塗装について

木部塗装の重要性:劣化から守り、美しさを保つ

木部は空気を通しやすく、また水分を吸いやすい為、膨張や収縮する特徴があります。

雨で濡れて水分が溜まった乾燥しにくい箇所は年数と共に傷んでしまい最悪の場合は腐食してしまいます。

また伸び縮みで反ってしまう為に繋ぎ目のコーキング又はパテや塗装も剥がれてやすくなってしまいます。。

そこで木部塗装を行う事で役割の木部保護と腐食防止で木部全体を守ります。。

外壁塗装よりも長持ちしにくいため、昔は短期の塗り替えが必要でしたが、今現在は条件に適した塗料を使用することで下地の劣化具合にもよりますが、外壁と同様に耐久性が保てるケースもある位、塗料も進化しております。

▼基本的な流れ

① ホコリ除去

② ケレン作業

③ 下塗り

④ 中塗り

⑤ 上塗り

※下塗り・中.上塗り(色付け)の回数は劣化の状態を見て回数が異なってきます。

当店ではなるべく長持ちさせる為に2液型(簡単に言うと=硬化剤という塗料を固める液体が入る塗料)の塗料を使用することで木部保護の持続を助けします。

また状態が悪い箇所は基本3回塗りですが複数回と塗り重ね塗膜を丈夫な物にすることで耐久力を強化させます。

さらに悪化した箇所は取り替えまたはカラーテッパンを巻きます。雨樋が掛かっている部分より掛かっていない矢切部分の方が直射日光を受ける為痛みやすいのです。

雨樋:塗装・付け替えについて

雨樋の役割と塗装・交換のポイント

左の写真は雨樋の下塗りの模様。

一般的には目荒らし作業を行い上塗り塗料を直接2回塗りで仕上げる事が多いと思われますが、当店では下塗りを塗布後に上塗り塗料を2回塗り、計3回塗りで仕上げていきます。

上の写真は雨樋取り付け後となり、色は他にもバリエーションも豊富でホワイト・ブラック・グレー・アイボリーなどがあります。

雨樋は雨の水滴を速やかに地面に流す役割になります。

雨樋の素材はプラスチックの為(目安20年前後)耐久年数を過ぎると欠けたり割れたり、ジョイント部分からの水漏れ等がしてしまうので塗装をしても長持ちしないと判断した時は、当店で新しいものと付け替えを行う事も可能です。(一部付け替えも行っております。)

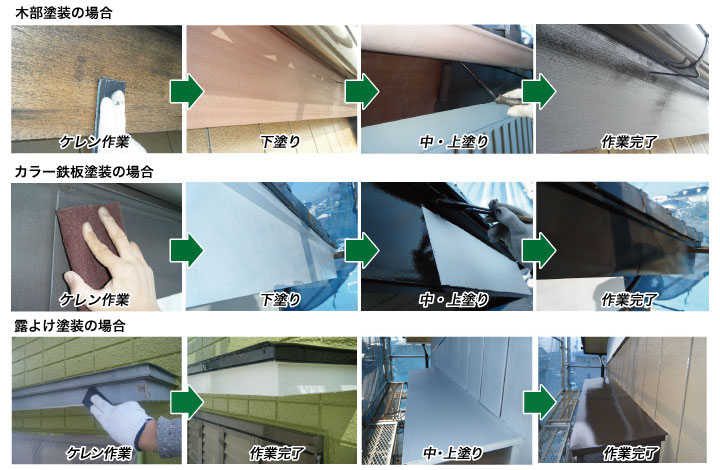

雨戸・鏡板について

錆び止めと美観を両立する雨戸・鏡板塗装

今はほとんどが鉄製で出来ており、錆び止めにはエポキシ系の塗料を使用します。

刷毛・ローラー塗や吹き付け塗装で仕上げております。

この時(吹き付けの場合)周りに塗料が飛ばないように、上下や横にしっかりと養生を行います。

その他塗装について(1)

木製部位の風合いを活かす2液ウレタンニス仕上げ

最初に目の細かいペーパーで下地調整した後、下塗り(サンディングシーラー)を塗布し十分に乾燥させたらペーパーや角、丸みを帯びている箇所はサンドボールペーパーを当てて中・上塗り(ウレタンニス)仕上げます。

木目を活かしながらも高い耐久性を保ち、屋内外の木部仕上げに適しています。

その他塗装について(2)

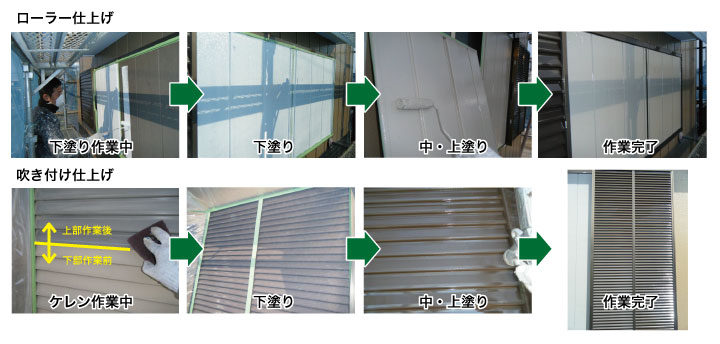

屋根・外壁以外の細部にも丁寧な仕上げを

屋根・外壁以外にも塗装する箇所を紹介します。

破風板や鼻隠し、雨樋の金具、鉄部、手すり、ベランダなど、建物の細部にも塗装を行うことで、全体の美観と耐久性を維持します。

塗装は見た目だけでなく、防錆・防腐・防水などの役割も果たすため、細部のメンテナンスも非常に重要です。

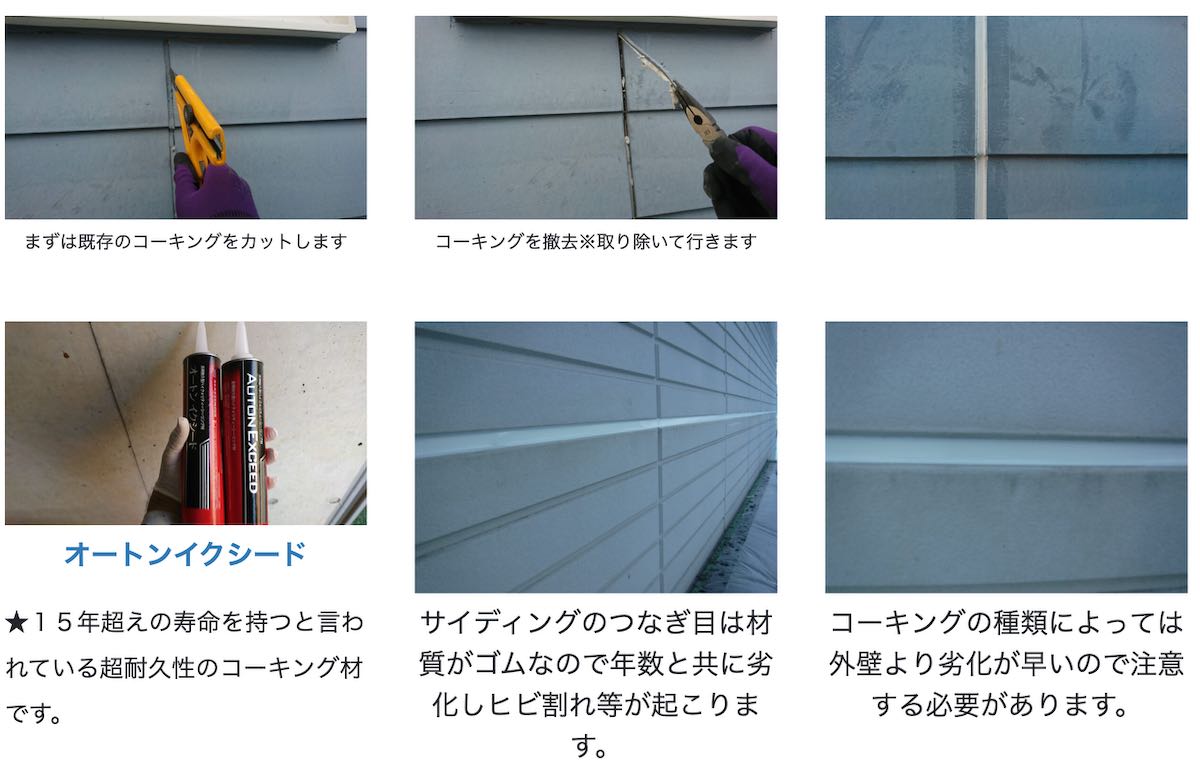

コーキング作業について

サイディングの繋ぎ目を守る重要な工程

サイディングの場合、外装塗装の前にまず、外壁材の繋ぎ目や窓・サッシ廻りの既存のコーキングの下地処理を行っていきます。

〇コーキング作業には、大きく分けますと2種類の作業工程があります。

❶打替え: 既存のコーキングを撤去し新しくコーキングを埋めて行く作業の事。

❷打ち増し: 既存のコーキングは撤去せずに、その上からコーキングを打って行く作業の事。

〇シリコン系コーキング

塗料は塗れないですがリーズナブルで、耐久性・耐候性・撥水性に優れており、シリコン系コーキング材は水回り(キッチンやお風呂場など)にもっとも普及されているコーキング材です。

〇変成シリコン系コーキング材

塗料が塗れるコーキング材で、主に外壁・屋根などで需要があり良く使用されています。

〇コーキング材の種類

大きく分けると4つの種類に分類します。

1.温気硬化型:空気中の水分と反応して硬化する。

2.乾燥硬化型:溶剤や水が発揮乾燥することにより硬化する。

3.日硬化型:表面に酸化皮膜を形成する(内部は硬化しない)。マスティックタイプとも言う。

4.混合反応硬化型:主剤と硬化剤を混ぜ合わせ、化学反応によって硬化する。

コーキングの品質と施工精度が、外壁の防水性能を大きく左右します。当店では耐久性と密着性の高い材料を選び、丁寧に施工いたします。